1. Le calcium dans l'alimentation de la volaille

Le calcium (Ca) est un minéral essentiel au développement squelettique et aux processus physiologiques, notamment la coagulation sanguine, la contraction musculaire, la transmission de l’influx nerveux, l’activation des enzymes, les réactions métaboliques, la synthèse des protéines et le maintien de l’équilibre osmotique et acido-basique (Crenshaw, 2001 ; Coon et al., 2002 ; Anwar, 2017). Une carence en calcium peut entraîner de graves troubles squelettiques tels que le rachitisme, la dyschondroplasie tibiale, des fractures osseuses et un mauvais état des plumes (Selle et al., 2009 ; Abdollahi et al., 2015). Pour prévenir ces complications et favoriser une croissance saine, il est essentiel d’assurer des niveaux adéquats de calcium dans l’alimentation. Cependant, un excès signifierait des interactions négatives entre le Ca et l’absorption/l’utilisation d’autres minéraux essentiels (Anwar, 2017).

En raison des différences physiologiques et métaboliques entre les poulets de chair et les poules pondeuses, ce document met l’accent sur les progrès réalisés dans l’utilisation du calcium chez les poulets de chair.

1.1. Sources courantes de calcium dans l'alimentation de la volaille

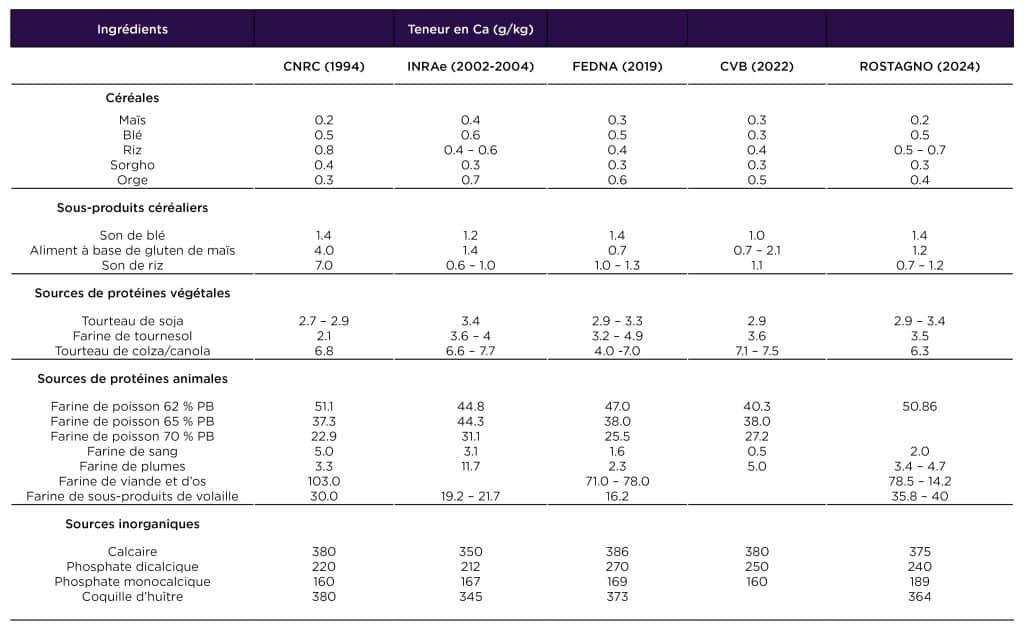

Les ingrédients d’alimentation d’origine végétale sont naturellement pauvres en calcium, et pour répondre aux besoins nutritionnels, des sources de Ca inorganiques sont utilisées, telles que le calcaire, le phosphate dicalcique et monocalcique (Anwar, 2017 ; Kiarie et Nyachoti, 2010 ; González-Vega et Stein, 2014) (tableau 1).

Tableau 1 : Concentration moyenne de calcium dans les aliments couramment utilisés dans l’alimentation des volailles

La principale source de calcium dans l’alimentation des volailles est le calcaire, qui fournit jusqu’à 70 % des besoins totaux en Ca, en raison de sa teneur élevée en Ca (~380 g/kg) et de son faible coût. Pourtant, sa solubilité et sa digestibilité peuvent être influencées par des facteurs tels que la taille et l’origine des particules (Gilani et al., 2022 ; Cheng et Coon, 1990 ; Zhang et Coon, 1997).

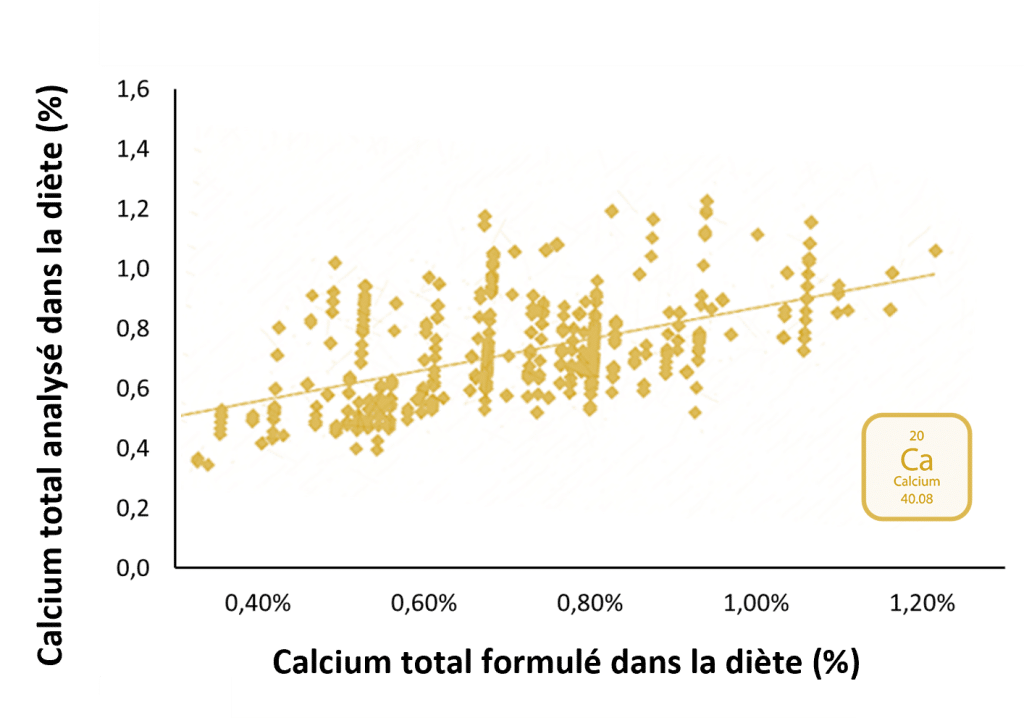

Ces différents facteurs contribuent à un apport excessif de Ca dans les aliments. Une étude de Walk (2016) a analysé 795 régimes alimentaires de poulets de chair et de porcs de 2010 à 2015, révélant une moyenne de 25% plus de calcium que celle formulée. Cela signifie que si un régime alimentaire contenait 0,80 % de Ca total, la valeur analysée pourrait atteindre 1,02 % ou près de 25 % au-dessus de la concentration alimentaire attendue de Ca (figure 1).

Figure 1 : Graphique de dispersion représentant le calcium alimentaire total formulé et analysé dans les régimes alimentaires des poulets de chair et des porcs (n = 795) (Walk, 2016)

Ces différences sont dues à l’utilisation non contrôlée du Ca, en raison de son faible coût et de sa présence dans d’autres composants de l’alimentation animale (p. ex. prémélanges ou comme agent antiagglomérant et d’écoulement dans le SBM) (Ravindran et al., 2014 ; Tamim et al., 2004). Ces excès peuvent avoir des répercussions sur le pH gastro-intestinal et la digestibilité du phosphore (David et al., 2021 ; González-Vega et Stein, 2014 ; Walk et al., 2012).

2. Pas de calcium sans phosphore : une interdépendance nutritionnelle

Le calcium et le phosphore sont des minéraux fondamentaux pour la croissance et le développement squelettique des poulets de chair (Abdollahi, 2015). Leurs rôles physiologiques sont liés en raison de leur interaction étroite qui influence l’absorption et l’utilisation des deux minéraux.

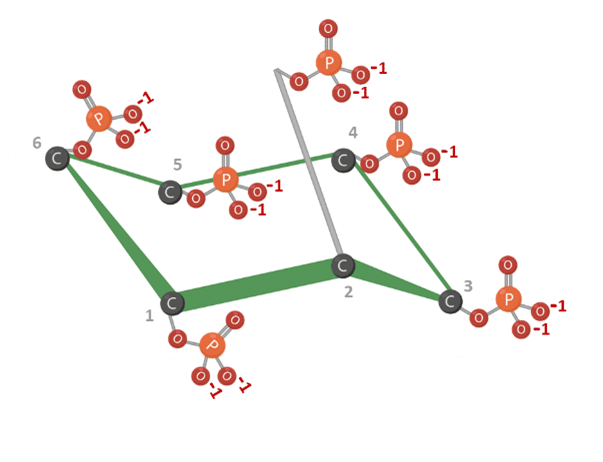

La majeure partie du phosphore dérivé d’ingrédients d’origine végétale se présente sous forme de phosphore phytate (PP) qui est peu disponible, et ses concentrations peuvent varier considérablement selon les ingrédients utilisés. Le phytate (hexaphosphate de myo-inositol ; IP-6) est un agent chélateur puissant, qui se lie fortement aux cations divalents, aux protéines, à l’amidon et aux enzymes (Figure 2).

Figure 2 : Acide phytique (hexaphosphate de myo-inositol ; InsP6). InsP6 dans un environnement extrêmement basique, présentant une charge anionique élevée. Créé sur BioRender.com

2.1. Interaction avec le phosphore

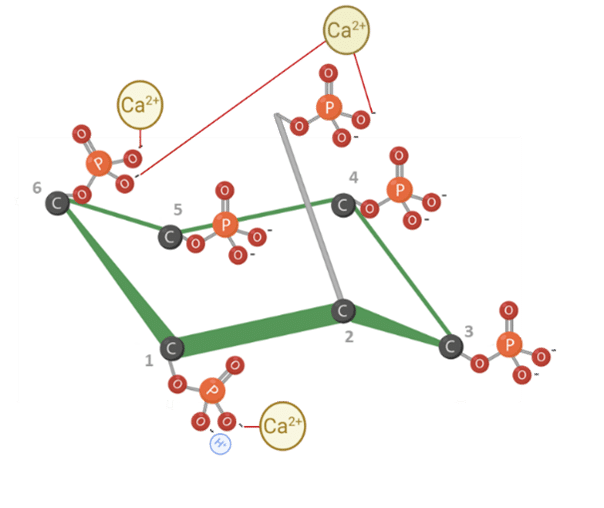

Le calcium, en particulier lorsqu’il est fourni en excès, peut affecter négativement le processus digestif en limitant la disponibilité des nutriments, en particulier des minéraux et des lipides, et nuire aux performances de croissance. Cet effet est principalement dû à la formation de protéines complexes ca-phytate-insolubles, une réaction saturable dépendant à la fois des concentrations d’ions calcium (Ca²⁺) et d’acide phytique (Nelson et al., 1968 ; Kim et al., 2018) (figure 3).

Figure 3: Complexes insolubles Ca-phytate. Créé sur BioRender.com.

Bien que le calcium ait l’une des plus faibles affinités pour la chélation avec le phytate par rapport à d’autres minéraux inorganiques (Zn²⁺ > Fe²⁺ > Mn²⁺ > Fe³⁺ > Ca²⁺ > Mg²⁺), et donc un potentiel inhibiteur relativement faible sur l’hydrolyse du PP, son impact significatif est en grande partie dû à la teneur élevée en calcium (8,0 – 10,0 g/kg) dans les rations des poulets de chair. Par conséquent, plus le rapport molaire Ca/Phytate est élevé, plus il est probable que des interactions calcium-phytate se produisent (Angel et al., 2002 ; Tamim et al., 2004 ; Selle et al., 2009 ; Driver et al., 2005 ; de Matos, 2008 ; Maenz et al., 1999).

2.2. Influence sur le pH gastro-intestinal

Le calcaire possède une capacité de liaison acide élevée et variable (12 932 ± 21 883 mEq/kg) (Lawlor et al., 2005), ce qui augmente le pH de la digestion le long de l’intestin (Wilkinson et al., 2013 ; Walk et al., 2012). Des niveaux de pH plus élevés favorisent la formation de complexes phytates-minéraux, car la précipitation de ces complexes dans l’intestin supérieur dépend du pH.

3. Stratégies pour limiter l'effet antinutritionnel du calcium

3.1. Phytases exogènes

Comme le PP est peu disponible, des phytases microbiennes sont ajoutées pour améliorer la biodisponibilité du phosphore lié au phytate. L’un des principaux défis est qu’un apport élevé en calcium alimentaire peut augmenter la quantité de complexes phytates-minéraux, ce qui réduit leur surface et les rend moins accessibles à l’hydrolyse enzymatique. Bien qu’il ait été démontré que la phytase améliore la digestibilité du calcium, des niveaux élevés de calcium peuvent réduire son activité enzymatique dans le tractus intestinal (Angel et al., 2002 ; Applegate et al., 2023).

3.2. Digestible Calcium

La digestibilité du calcium a reçu peu d’attention en raison de l’abondance et du faible coût du calcaire. Cependant, l’intérêt croissant pour le phosphore digestible a incité à une réévaluation de la digestibilité et de l’inclusion du calcium . Plusieurs facteurs alimentaires et d’origine animale influencent la digestibilité du Ca. Par exemple, David et al. (2020) ont démontré que la digestibilité apparente du Ca iléal diminuait linéairement avec l’âge du poulet de chair. La première étape consiste à générer des données sur la digestibilité iléale du Ca, et la recherche est toujours en cours.

3.3. Calcium Humophosphate

Le calcium peut présenter des propriétés antinutritionnelles en réduisant la disponibilité du PP et d’autres nutriments essentiels. Lorsque des complexes calciques-phytates insolubles se forment, les enzymes phytases ne peuvent plus hydrolyser le phytate pour libérer du phosphore.

Parmi les stratégies visant à atténuer les effets antinutritionnels du calcium, une approche prometteuse est l’inclusion d‘humophosphate de calcium (sous le nom de « HumIPHORA ») dans les régimes monogastriques. HumIPHORA est produit par une réaction chimique impliquant de l‘acide phosphorique, une source de calcium et des substances humiques. Il apporte 22 % de phosphore et 15 % de calcium.

Les substances humiques sont des composés organiques complexes issus de la décomposition de la matière organique dans le sol. Bien que les substances humiques ne soient pas classées parmi les nutriments, elles sont appréciées pour leur contribution à l’amélioration de la digestibilité du phosphore. Plusieurs études ont mis en évidence les effets bénéfiques des substances humiques sur l’utilisation des nutriments et la santé intestinale chez diverses espèces animales (Arif et al., 2019). Chez les poulets de chair, il a été démontré que les substances humiques améliorent la digestibilité des aliments en favorisant un microbiote intestinal sain, en formant une couche protectrice sur la muqueuse intestinale et en améliorant l’absorption des nutriments (Arif et al., 2019).

La nature colloïdale des substances humiques et leur capacité à former des chélates avec divers ions ont été associées à une meilleure utilisation des minéraux chez les animaux. Ces propriétés ont été reliées à une teneur accrue en cendres du tibia et à une meilleure rétention des minéraux (Marcinčák et al., 2023). Plus précisément, leur capacité de chélation leur permet d’agir comme un « piège » à calcium, réduisant ainsi la formation de complexes minéraux insolubles, en particulier ceux impliquant du calcium et du phosphore. Essentiellement, au lieu de se lier au phosphore phytique, le calcium se lie partiellement au composant humique de l’humophosphate de calcium. Cela réduit l’interférence du calcium avec l’absorption du phosphore et l’activité de la phytase, améliorant ainsi la digestibilité du phosphore d’origine végétale.

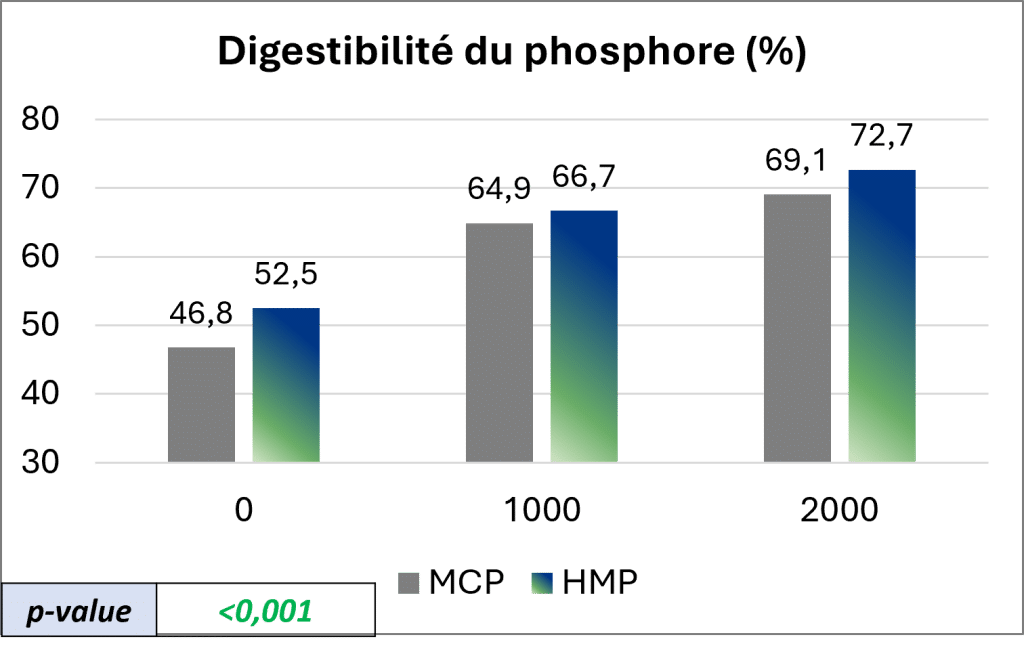

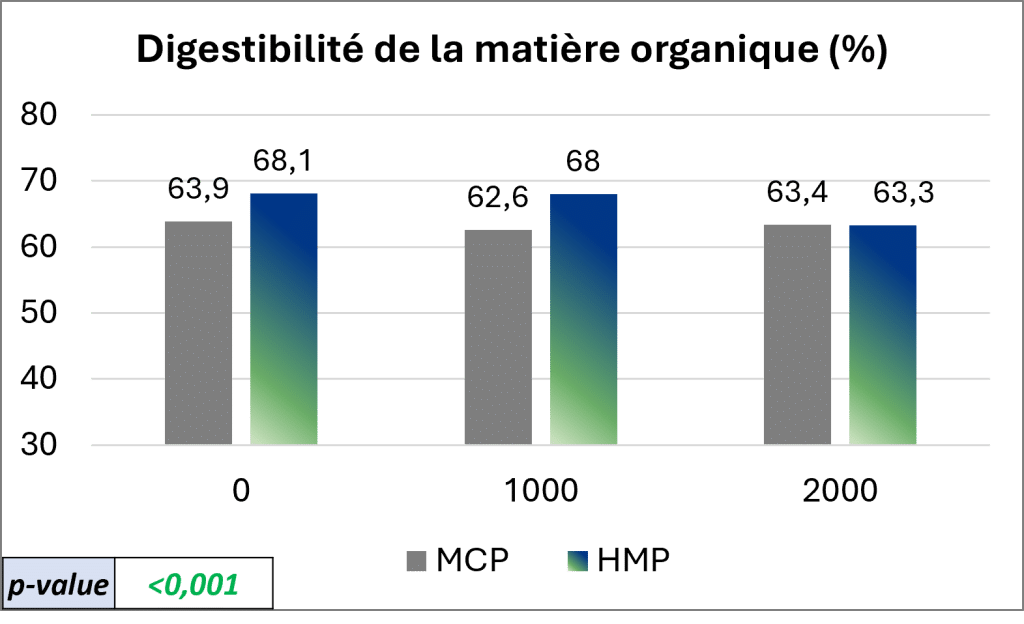

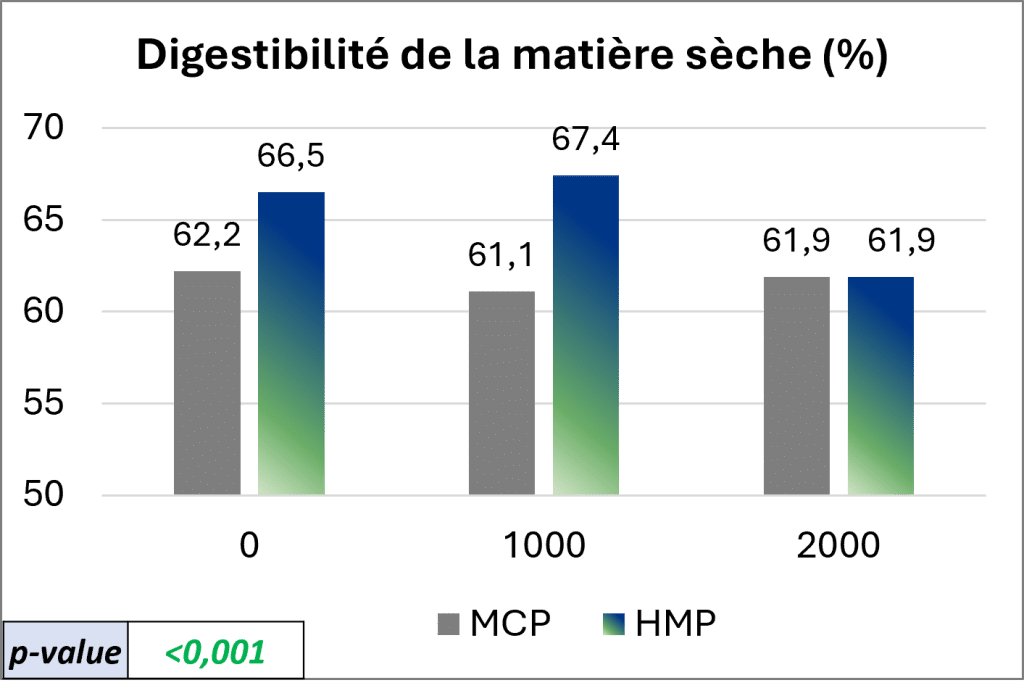

Un essai mené en collaboration avec l’Université de Madrid soutient ce mécanisme d’action, montrant une meilleure digestibilité du phosphore, de la matière sèche et de la matière organique dans les régimes contenant HumIPHORA par rapport à ceux contenant du phosphate monocalcique (MCP). La digestibilité de la matière organique, dans ce contexte, reflète une meilleure utilisation des acides aminés et des protéines (Figure 5).

Figure 5: Effect of the inclusion of HumIPHORA in broiler diets on P, organic matter and dry matter digestibility.