Le phosphore (P) dans l’alimentation animale provient de 3 sources différentes : les sources organiques d’origine animale, les sources organiques d’origine végétale et les sources inorganiques connues sous le nom de phosphates alimentaires inorganiques (Inorganic Feed Phosphates – IFP).

Cet article présente les principales caractéristiques de chaque source de phosphore et fournit une analyse comparative.

Résumé

Le phosphore (P) présent dans l’alimentation animale peut provenir de sources organiques ou inorganiques. Les sources de phosphore d’origine animale comprennent la farine de viande et d’os (Meat and Bone Meal – MBM), la farine de viande et d’autres protéines d’origine animale comme la farine de sang, la farine de plumes, la farine de poisson et la farine de volaille. Cependant, l’utilisation de ces protéines animales transformées (Processed Animal Proteins – PAPs) sur le marché est strictement réglementée en raison de leur association avec l’encéphalopathie spongiforme bovine (Bovine Spongiform Encephalopathy – BSE). Le phosphore (P) d’origine végétale contenu dans les ingrédients des aliments pour animaux est une autre source organique. Ce P est principalement stocké sous forme d’acide phytique qui est peu digestible par les animaux monogastriques. L’ajout de phytase est donc nécessaire pour rendre le phosphore végétal disponible pour les animaux. Mais les phytases sont généralement interdites en agriculture biologique et sensibles à la chaleur et aux conditions acides qui peuvent diminuer leur efficacité. Enfin, les phosphates alimentaires inorganiques (Inorganic Feed Phosphates – IFP) sont des sources inorganiques sûres, normalisées et à haute digestibilité, permettant une utilisation plus efficace du P par les animaux et une réduction de l’excrétion de P dans l’environnement. Ils sont appréciés pour leur composition chimique constante qui facilite la formulation et le processus de fabrication tout en soutenant à la fois les performances et la conformité aux normes réglementaires.

I. Les animaux : une source de P organique

1. Farines d’origine animale : farines de viande et d’os, farines de viande et autres sources de protéines

- Qu’est-ce que la farine de viande et d’os (Meat and Bone Meal – MBM) ?

La farine de viande et d’os (Meat and Bone Meal – MBM) est définie comme un produit sec, broyé et traité thermiquement contenant à la fois des os et des tissus animaux, à l’exclusion des poils, des sabots, de la peau et des cornes (Roginski et coll., 2002). La définition réglementaire aux États-Unis précise que cela doit concerner les tissus de mammifères et que le contenu du sang, du fumier, de l’estomac et du rumen est exclu.

- MBM vs MM (Meat Meal) : une question de teneurs en P et Ca

Dans une grande majorité de pays, les MBM sont autorisés dans l’alimentation du bétail (à l’exclusion des ruminants) et fournissent principalement des protéines, des acides aminés, de l’énergie, du phosphore (P) et du calcium (Ca). Dans la réglementation américaine, la farine de viande et d’os doit contenir au moins 4 % de P, la teneur en Ca ne doit pas dépasser 2,2 fois la teneur réelle en P, et les ingrédients à faible teneur en os, et donc à faible teneur en P, sont définis comme des farines de viande (Meat Meal – MM) (Devine et Dikeman, 2014).

La quatrième édition de Fish Nutrition publiée en 2021 note que la principale différence entre les MBM et les MM réside dans leur teneur en P, qui est inférieure à 4,4 % dans les MM. De plus, la teneur en Ca des MBM varie de 8,8 % à 12 %, tandis que les MM contiennent généralement environ 3 % moins de Ca. Enfin, les deux ingrédients ont des teneurs en cendres relativement élevées, environ 27 % et 31 % pour le MM et le MBM, respectivement.

- Profil nutritionnel et variabilité des protéines d’origine animale (Animal-Derived Proteins – ADP)

Les MM et les MBM ont généralement des teneurs en protéines égales ou supérieures à 50 % de leur poids sec (Devine et Dikeman, 2014), mais il est également mentionné dans de nombreuses publications que les MBM ont généralement une teneur en protéines plus faible (< 55 %) et des teneurs en matières grasses et en cendres plus élevées que les MM (Lall et Dumas, 2022 ; McLean, 2023). Les normes varient d’un pays et d’une espèce à l’autre et ne sont pas toujours clairement établies. Néanmoins, les fabricants doivent déclarer des teneurs minimales garanties pour les protéines brutes, le calcium et les matières grasses.

La farine de sang, la farine de plumes, la farine de poisson et la farine de volaille sont d’autres types de produits d’origine animale issus de la transformation de tissus animaux non comestibles pour l’homme. Avec les MBM, elles sont considérées comme les principales protéines d’origine animale (Animal Derived Proteins – ADP) (Devine et Dikeman, 2014).

2. Règlement européen sur les Protéines Animales Transformées (Processed Animal Proteins – PAPs)

- Qu’est-ce que les PAPs ?

Les protéines animales transformées (Processed Animal Proteins – PAPs) sont définies comme des protéines animales dérivées exclusivement de matériel à faible risque provenant d’animaux sains déclarés propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection avant l’abattage. Cependant, bien que les matériaux utilisés pour produire les PAPs – qui peuvent provenir de n’importe quelle partie de ces animaux en bonne santé – soient sans danger pour la consommation humaine, ils ne sont finalement pas utilisés dans la chaîne alimentaire humaine, principalement en raison de la demande faible ou absente des consommateurs pour ces produits. Les protéines dérivées de matériaux à haut risque, tels que les cadavres et le matériel à risque spécifié, sont strictement exclues de l’utilisation dans les PAPs (Règlement (CE) n° 999/2001 – Journal officiel de l’Union européenne, 2021).

- La crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (Bovine Spongiform Encephalophy – BSE) et l’évolution de la réglementation des aliments pour animaux

La BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy), également appelée maladie de la vache folle, est une maladie dégénérative chronique causée par un prion pathogène (protéine anormale), affectant le système nerveux central et qui s’est propagée principalement chez les bovins européens dans les années 1980 et 1990. La BSE est appelée maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) chez l’homme. Elle a été découverte pour la première fois en 1986 et se traduit par une posture corporelle irrégulière, une incoordination, des difficultés à se tenir debout, une perte de poids et des changements de tempérament chez les vaches touchées.

Le seul facteur de risque connu pour le développement de la BSE étant l’alimentation du bétail avec des MBM provenant d’animaux infectés par la BSE et contaminés par des prions de la BSE (Lestari, 2025), l’Union européenne a adopté en 2001 le règlement sur les encéphalopathies spongiforme transmissible, interdisant toutes les PAPs dans l’alimentation de tous les animaux d’élevage (Règlement (CE) n° 999/2001 – Journal officiel de l’Union européenne).

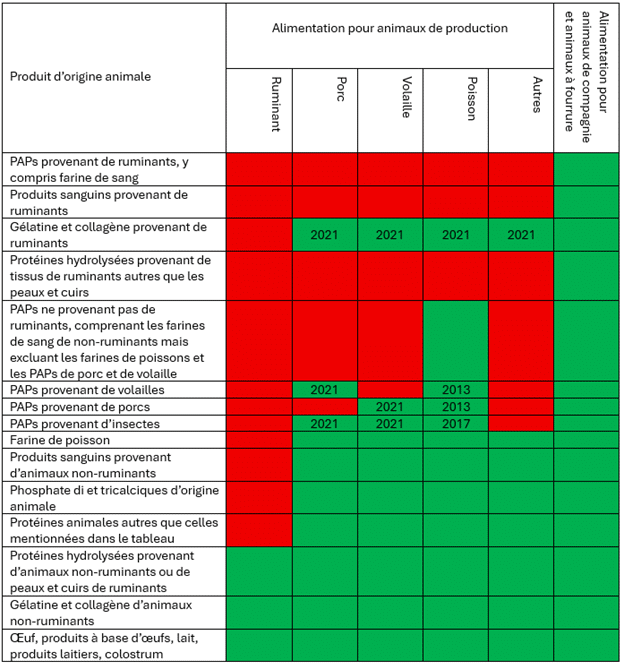

Puisque les problèmes à l’origine de l’interdiction de l’alimentation des non-ruminants ont été résolus – notamment grâce au contrôle de la BSE, la séparation des espèces et des techniques de tests fiables –, une réglementation européenne de 2021 a réautorisé, comme le montre le Tableau 1 :

- Les PAPs dérivés de porcs et d’insectes destinés à l’alimentation des volailles ;

- Les PAPs dérivés de volailles et d’insectes destinés à l’alimentation des porcs ;

- La gélatine et le collagène issus de ruminants dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants.

*PAPs = Processed Animal Proteins (protéines animales transformées)

Tableau 1 : Restrictions légales concernant l’utilisation de matières d’origine animale dans l’alimentation animale, prenant en compte les modifications introduites par le règlement (UE) 2021/1372 en 2021 (FEFAC)

À l’exception du lait et – depuis 2021 – de la gélatine et du collagène, il est toujours strictement interdit de nourrir tout animal d’élevage avec des protéines dérivées de ruminants. De même, il est totalement interdit d’alimenter les ruminants avec des protéines d’origine animale, à quelques exceptions près. En outre, l‘interdiction du recyclage intra-espèce (ce que l’on appelle le cannibalisme) est strictement appliquée dans l’Union européenne (Règlement (CE) n° 2021/1372 – Journal officiel de l’Union européenne, 2001).

La réglementation européenne sur les PAPs, qui est parmi les plus strictes au monde, est suivie par de nombreux autres pays, en particulier ceux qui commercialisent ces produits (par exemple le Brésil, le Canada, la Chine, l’Indonésie). Cependant, l’application de la réglementation varie en fonction des contextes locaux, des capacités de contrôle et des priorités sanitaires.

II. Les plantes, une autre source organique de P

Le phosphore (P) des ingrédients d’origine végétale des aliments pour animaux est principalement stocké sous forme d’acide phytique (appelé phytate sous sa forme saline). Cette molécule est difficilement assimilable par les animaux monogastriques tels que les porcs et la volaille, car leur système digestif ne possède pas les enzymes nécessaires à sa dégradation. Ils ne peuvent en effet digérer qu’environ 30 % du P des aliments d’origine végétale. A titre d’exemples, ils digèrent 17 % du P de tourteau de tournesol, 20 à 24 % du P de tourteau de maïs et de soja et 50 à 55 % du P de blé et d’orge. Les pourcentages restants sont donc éliminés dans les excréments sans avoir été digérés.

Les phytases permettent la libération de P à partir du phytate, de sorte qu’il devient disponible pour la digestion. Les espèces monogastriques ne sont pas capables de produire cette enzyme par elles-mêmes. De plus, la phytase naturellement présente dans les graines ne libère pas suffisamment le P des matières premières et est en partie détruite par les procédés de fabrication des aliments. La phytase microbienne est ainsi couramment incorporée lors de la fabrication des aliments pour animaux, sous forme de poudre, de granulés enrobés ou sous forme liquide, à choisir en fonction de la température pendant le processus de production. Cet ajout dans l’alimentation animale permet une meilleure digestibilité et assimilation du P issu des matières premières végétales.

Le Tableau 2 ci-dessous montre la forte variation de 3 paramètres liés au phosphore (P total, P phytique et activité de la phytase) d’un aliment végétal à l’autre (RMT Élevage et Environnement, 2019).

| Matière première pour l'alimentation animale | P total (%) | P phytique (%) | Activité de la phytase (U/kg) |

|---|---|---|---|

| Maïs | 0.28 | 0.19 | 15 |

| Blé | 0.33 | 0.22 | 1193 |

| Orge | 0.37 | 0.22 | 1688 |

| Triticale | 582 | 0.37 | 0.25 |

| Seigle | 0.36 | 0.22 | 5130 |

| Sorgho | 0.27 | 0.19 | 24 |

| Son de blé | 1.16 | 0.97 | 2957 |

| Son de riz | 1.71 | 1.1 | 122 |

| Tourteau de soja | 0.61 | 0.32 | 8 |

| Tourteau d'arachide | 0.68 | 0.32 | 3 |

| Tourteau de colza | 1.12 | 0.4 | 16 |

| Tourteau de tournesol | 1 | 0.44 | 62 |

| Pois | 0.38 | 0.17 | 116 |

Tableau 2 : Phosphore total, phosphore phytique et activité de la phytase dans certaines matières premières végétales destinées à l’alimentation animale (Fefana, 2002)

L’augmentation de la digestibilité du P végétal permise par l’inclusion de phytases dans les aliments varie également selon les espèces ou sous-espèces (Tableau 3).

Néanmoins, l’utilisation du phytate comme source de phosphore présente de nombreuses contraintes. En effet, les phytases étant couramment produites à partir de micro-organismes génétiquement modifiés (OGM), leur utilisation est généralement interdite en agriculture biologique (Commission européenne, 2017). De plus, les phytases, comme de nombreuses enzymes, sont susceptibles de se dégrader thermiquement pendant le traitement des aliments. Par exemple, le processus de granulation, qui peut atteindre des températures allant jusqu’à 95 °C, peut réduire considérablement leur activité (Garrett et al., 2004 ; Tu et al., 2024). La performance des phytases peut également être impactée par les conditions très acides du tube digestif des monogastriques, qui ne sont pas favorables aux enzymes dont le pH optimal est plus élevé (Garrett et al., 2004). L’activité des phytases peut également être compromise par des interactions avec certains ingrédients alimentaires, comme la formation de complexes phytate-minéraux insolubles (Shanmugan, 2018).

L‘ « utilisation de phosphates inorganiques hautement digestibles pour remplacer partiellement les sources traditionnelles de phosphore dans l’alimentation » est mentionnée dans le Journal officiel de l’Union européenne comme l’une des meilleures techniques disponibles (Best Available Techniques – BAT) pour réduire l’excrétion totale de P tout en répondant aux besoins nutritionnels des animaux (Commission européenne, 2017).

| (Sous-) espèces | Augmentation de la digestibilité du P végétal permise par l'inclusion de phytase |

|---|---|

| Porcelets post-sevrage | 20-30% |

| Porcs en croissance, porcs d'engraissement, truies en gestation et en lactation | 15-20% |

| Poulets de chair, poules pondeuses, dindes | 20-30% |

Tableau 3 : Augmentation de la digestibilité du phosphore d’origine végétale permise par l’inclusion de phytase dans les aliments de diverses espèces ou sous-espèces (Commission européenne, 2017)

III. Phosphates alimentaires inorganiques (Inorganic Feed Phosphates - IFP)

Les phosphates alimentaires inorganiques (Inorganic Feed Phosphates – IFP) sont considérés comme une source de phosphore (P) hautement digestibleIls sont fréquemment utilisés pour remplacer les sources conventionnelles de P dans l’alimentation et augmenter la digestibilité du P. Ils peuvent être disponibles sous forme de poudre, de micro-granulés ou de granulés.

Contrairement au phosphore d’origine végétale, la composition chimique et la teneur en P digestible des IFP sont prévisibles, en partie parce qu’ils ne sont pas sensibles aux conditions de traitement telles que la chaleur et l’humidité. Cela leur assure une composition constante et une conformité réglementaire, permettant ainsi une nutrition de précision.

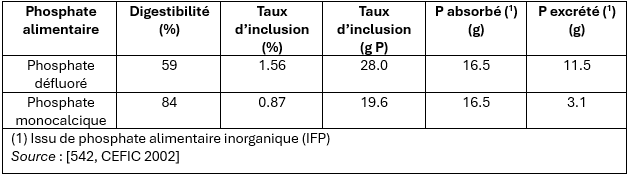

Une conséquence directe de la digestibilité élevée du P est la réduction de l’excrétion de P dans l’environnement. Le Tableau 4 donne un exemple de réduction de l’excrétion de P obtenue grâce à l’utilisation de phosphates monocalciques (MCP), un phosphate alimentaire hautement digestible, par rapport aux phosphates alimentaires défluorés (DFP), un phosphate alimentaire peu digestible. Le passage d’un taux faible à un taux élevé de P digestible est particulièrement pertinent dans les régions à forte densité animale, où les enjeux environnementaux ont tendance à être plus importants.

Tableau 4 : Réduction calculée de l’excrétion de phosphore en fonction de la digestibilité, chez la volaille

L’utilisation de phosphates alimentaires hautement digestibles peut être mise en œuvre facilement. La sélection d’IFP hautement digestibles est guidée par leur teneur en P digestible et leur performance économique par rapport à d’autres types de phosphate alimentaire (Commission européenne, 2017).

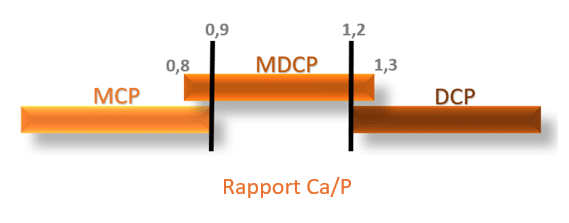

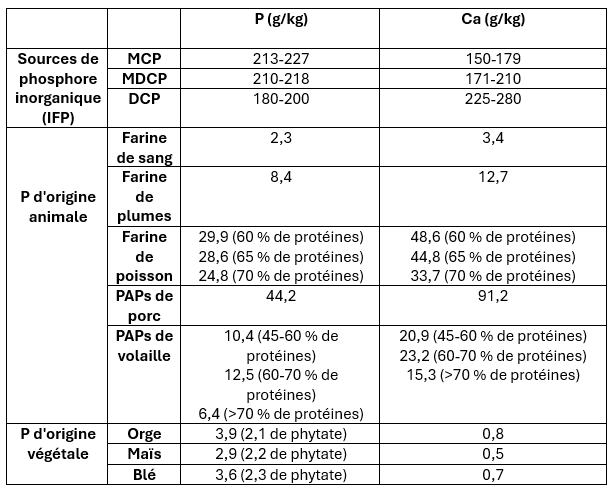

Les types d’IFP les plus courants sont le phosphate monocalcique (Monocalcium Phosphate – MCP), le phosphate monobicalcique (Monodicalcium Phosphate – MDPC) et le phosphate dicalcique (Dicalcium Phosphate – DCP). Ces phosphates se distinguent principalement par leurs teneurs en P et en Ca : le MCP a la teneur en P la plus élevée et la teneur en Ca la plus faible, tandis que le DCP a la teneur en Ca la plus élevée et la teneur en P la plus faible. Le rapport Ca/P est donc un bon outil pour classer ces 3 types d’IFP (Figure 1). Parmi les trois, le MCP est considéré comme le phosphate de la plus haute qualité grâce à sa digestibilité supérieure, qui permet une meilleure absorption du P par les animaux et contribue à réduire l’excrétion de P dans l’environnement (Bikker et al., 2016 ; Gómez, 2023).

Figure 1 : Le rapport Ca/P, un outil fiable pour classer les IFP courants

Le Tableau 5 ci-dessous compare les teneurs en P et en Ca de diverses sources de P : inorganique, animale et végétale. Les chiffres montrent que les sources de phosphore inorganique (IFP) fournissent systématiquement des niveaux beaucoup plus élevés de P et de Ca que les sources organiques.

Tableau 5 : Teneurs en P et Ca dans diverses sources de phosphore : inorganique, animale et végétale (Phosphea, Tables INRAe, 2025)

Conclusion : Comparaison entre le phosphore d'origine animale, végétale et inorganique

Comme nous l’avons déjà mentionné, les sources de phosphore (P) dérivées d’animaux et de plantes contiennent souvent des niveaux faibles et variables de minéraux. Cela peut ne pas répondre adéquatement aux besoins nutritionnels des animaux d’élevage. La digestibilité élevée du P et du Ca des phosphates alimentaires inorganiques (IFP), tels que le MCP, le MDCP et le DCP, permet une utilisation à la fois plus précise et plus efficace, ainsi qu’une empreinte environnementale réduite. De plus, contrairement au P d’origine végétale, les IFP sont toujours utilisables en production biologique et n’ont pas besoin d’ajout de phytase dans le processus de production. À l’inverse, l’utilisation de P d’origine végétale peut nécessiter l’utilisation d’IFP pour limiter la formation de complexes phytates-minéraux insolubles. C’est précisément le rôle du produit breveté HumIPHORA : il limite la recomplexation du Ca avec le P phytique dans l’intestin, améliorant ainsi l’absorption du P total. Par conséquent, il réduit à la fois le besoin de supplémentation en IFP et minimise l’excrétion de P dans la litière.

Les IFP sont également appréciés pour leur composition constante, qui simplifie les processus de formulation et de fabrication tout en soutenant à la fois les performances et la conformité aux normes réglementaires. Pour conclure, au-delà d’être des produits standardisés, les IFP offrent un avantage clé en matière de sécurité alimentaire grâce à leur origine inorganique (inerte), notamment par rapport aux phosphates d’origine animale.

Consultez notre Did You Know sur Les sources de P animales vs inorganiques, disponible sur notre page LinkedIn :

https://www.linkedin.com/posts/phosphea_inorganic-feed-phosphates-activity-7344253544163631104-KJdM

Sources

Bikker et al., Precaecal phosphorus digestibility of inorganic phosphate sources in male broilers, British Poultry Science, 57:6, 810-817, 2016 https://doi.org/10.1080/00071668.2016.1222604

Devine and Dikeman, Encyclopedia of Meat Science, 2014 https://shop.elsevier.com/books/encyclopedia-of-meat-sciences/devine/978-0-12-384731-7

European Commission, Autorisation to use certain proteins of animal origin to feed non-ruminant farmed animals, 2021 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1372/oj/eng

European Commission, Control of TSEs (including BSE and scrapie) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj

European Commission, JRC Science for Policy Report, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 2017 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107189

FEFAC, Factsheet on Processed Animal Protein and their conditions of use in Animal Feed , 2021 https://fefac.eu/wp-content/uploads/2021/08/21_MEMO_15_Feedban.pdf

Garrett et al., Enhancing the thermal tolerance and gastric performance of a microbial phytase for use as a phosphate-mobilizing monogastric-feed supplement, ASM Journals, 2004. https://doi.org/10.1128/AEM.70.5.3041-3046.2004

Gómez, The Quality of Feed Phosphate, Engormix, 2023 https://en.engormix.com/poultry-industry/minerals-poultry-nutrition/the-quality-feed-phosphate_a52184/

INRAe Feed tables https://feedtables.com/content/feeds?field_feed_category_target_id=30&sort_by=title_field_value&sort_order=ASC https://feedtables.com/content/feeds

Lall, Fish nutrition, 4th edition, 2021 https://www.sciencedirect.com/book/9780128195871/fish-nutrition

Lall and Dumas, Feed and Feeding Practices in Aquaculture, 2022 https://www.sciencedirect.com/book/9780128215982/feed-and-feeding-practices-in-aquaculture#book-info

Lestari, Bovine Spongiform Encephalopathy: A review of current knowledge and challenges, 2024 https://www.bibliomed.org/mnsfulltext/100/100-1728570435.pdf

McLean, Feed Ingredients for Sustainable Aquaculture, in Sustainable Food Science – A comprehensive approach, 2023, pages 392-423, 2023 https://www.sciencedirect.com/referencework/9780128241660/sustainable-food-science-a-comprehensive-approach

RMT Élevage et Environnement, Guide des bonnes pratiques environnementales d’élevage. Fiche V4 : Utilisation de phytases, de phosphates alimentaires hautement digestibles et autres additifs, 2019 https://www.rmtelevagesenvironnement.org/docs/fiches/gbpee/volaille/v-fiche-4.pdf

Roginski et al., Encyclopedia of Dairy Science, 2002 https://shop.elsevier.com/books/encyclopedia-of-dairy-sciences/roginski/978-0-08-091793-1

Shanmugan, Characteristics of phytase enzyme and its role in animal nutrition., International journal of current microbiology and applied science, Volume 7 Number 03, 2018. https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.703.120

Tu et al., 2024, Achieving thermostability of a phytase with resistance up to 100°C, Journal of biological chemistry, Volume 300, Issue 12, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021925824024943