Le calcium (Ca) est le minéral le plus abondant dans l’organisme animal. Comme il est essentiel à de nombreux mécanismes de la vie animale, la supplémentation en Ca est essentielle à la nutrition des ruminants. Ainsi, l’hypocalcémie , qui est une baisse de la concentration sanguine en Ca liée à une augmentation soudaine de la demande en Ca en début de lactation, est une problématique bien connue des éleveurs. Majoritairement observée chez les animaux laitiers, l’hypocalcémie, ou fièvre de lait, a de nombreuses conséquences sur la santé animale et les performances de reproduction mais aussi sur les revenus des éleveurs. Comme la fièvre de lait coûte en moyenne 200 à 300 € par vache et que l’hypocalcémie subclinique 115 € par vache, la prévention de l’hypocalcémie a pris une importance considérable à travers différentes stratégies de gestion d’élevage.

Qu’est-ce que l’hypocalcémie ? Quelles en sont les causes et les conséquences ? Et comment la prévenir ?

1. Rôle du calcium et besoins des vaches laitières

1.1 Rôle du calcium chez les animaux laitiers

Le Ca représente 1,9 % du poids corporel. Plus qu’un constituant du lait (1,1-1,45 g de Ca sont nécessaires à la production de 1 kg de lait ; Bodin, 2020), le Ca est essentiel à plusieurs processus physiologiques tels que la formation osseuse, la contraction musculaire ou l’activation de certains métabolismes enzymatiques et cellulaires.

1.2 Besoins en calcium des bovins laitiers

Les besoins en Ca des bovins laitiers sont exprimés en Ca absorbable (Caabs). Caabs représente la part du Ca qui est finalement absorbée par l’animal et utilisable pour ses besoins. Les besoins en Ca d’une vache laitière correspondent à ses besoins d’entretien, de gestation et de lactation.

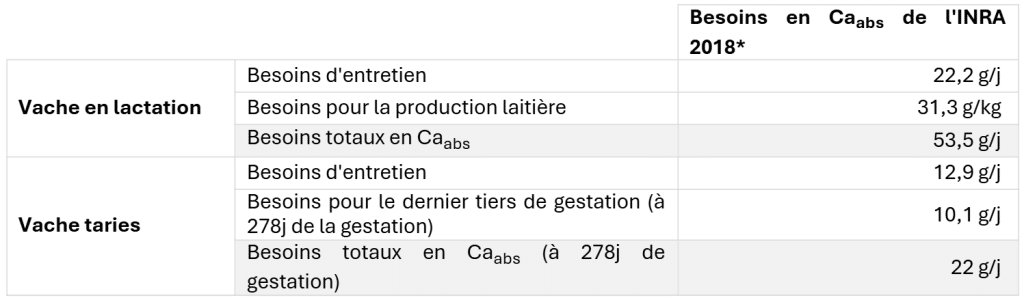

Les besoins en calcium de la vache laitière en lactation et de la vache tarie sont indiqués dans le Tableau 1. Lié au démarrage de la production laitière, on observe une augmentation soudaine des besoins en Ca directement après le vêlage. En situation normale, les mécanismes homéostatiques de régulation du Ca peuvent s’adapter à cette nouvelle demande et conserver de bonnes fonctions corporelles.

Tableau 1: Besoins en calcium chez les vaches en lactation et taries (adapté de Bodin, 2020).

*Les besoins en calcium pour une vache en lactation sont pour une vache Holstein pesant 700 kg et produisant 25 kg de lait / jour. Les besoins en Ca des vaches taries sont pour une vache tarie de 700 kg à 278 jours de gestation.

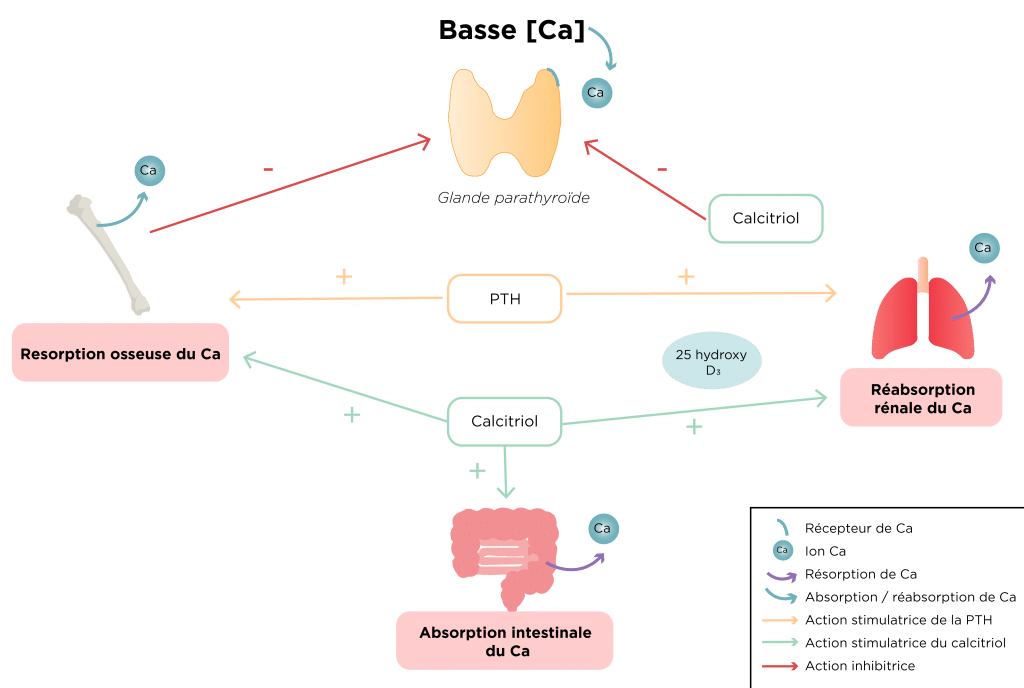

1.3 Les mécanismes de mobilisation du calcium

Pour répondre au pic de la demande de Ca, la vache peut mobiliser le Ca à partir de ses os, augmenter l’absorption intestinale de Ca et en diminuer l’excrétion rénale. Tous ces mécanismes sont déterminés par l’activité hormonale de la parathormone (PTH), du calcitriol (ou 1,25-(OH)2-vD, la forme active de la vitamine D) et, dans une moindre mesure, de calcitonine. En effet, une faible concentration de Ca sanguin stimulera la production de PTH par la glande parathyroïde, qui est responsable d’une résorption plus élevée du Ca par les os, d’une excrétion plus faible du Ca par les reins et de la stimulation de la synthèse du calcitriol. Le calcitriol va quant à lui stimuler l’absorption du Ca dans l’intestin (Figure 1).

Figure 1: Régulation hormonale des mécanismes de mobilisation du calcium (adapté de Bodin, 2020).

Si la vache ne parvient pas à activer tous ces mécanismes, la demande en Ca n’est pas satisfaite et une hypocalcémie peut survenir.

2. Apparition de l’hypocalcémie chez les vaches laitières

2.1. Définition de l’hypocalcémie

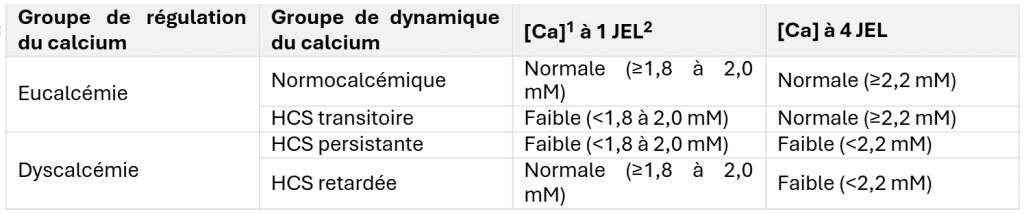

L’hypocalcémie correspond à une faible concentration en calcium du sang directement après le vêlage. Une faible concentration en Ca sanguin après le vêlage est normale. Cela est lié à l’augmentation soudaine de l’excrétion de Ca via le colostrum et la production laitière (de 10 g/j à 30 g/j ; Oetzel et al., 2024). Mais dans des conditions normales, la concentration en Ca devrait être rétablie sous 4 jours. Dans la littérature, le seuil pour définir l’hypocalcémie est fixé pour une concentration sanguine en Ca de 85 mg/L (Oetzel et al., 2024). Il existe deux types d’hypocalcémie : l’hypocalcémie clinique, aussi appelée fièvre de lait et l’hypocalcémie subclinique (HCS). La fièvre de lait et la HCS, qui surviennent généralement juste après le vêlage ou au cours des 3 jours suivants, peuvent être distinguées par l’apparition ou non de symptômes. Le Tableau 2 montre la classification des vaches fraîchement vêlées dans différentes situations d’hypocalcémie basée sur la dynamique de concentration sanguine en Ca.

Tableau 2: Catégorisation des différents groupes de vaches selon leurs dynamiques calciques (adapté d’Abuelo, 2025).

1 Concentration en Ca sanguin ; 2 jour en lactation.

Normocalcémique : vache avec une concentration normale de calcium dans le sang. Dyscalcémie : anomalie de la concentration en Ca sanguin.

Si la fièvre de lait, qui se caractérise par l‘apparition de signes cliniques, touche 2 à 5 % des vaches laitières en péri partum, la HCS (plus discrète) est beaucoup plus présente dans les troupeaux puisque 25 à 50 % des vaches en début de lactation sont touchées (Abuelo, 2025).

2.2. Les facteurs augmentant le risque d’hypocalcémie

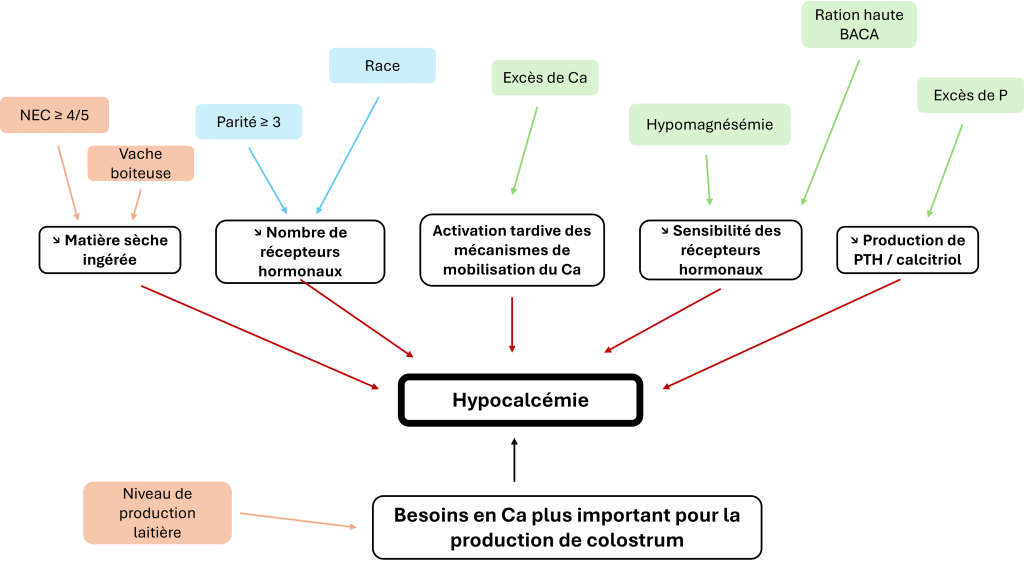

Outre les paramètres intrinsèques tels que la parité, la productivité ou la race, le risque d’hypocalcémie peut être affecté par différentes conditions nutritionnelles.

2.2.1. Facteurs de risque intrinsèques d’hypocalcémie

Plusieurs études ont montré que le risque d’hypocalcémie augmente avec la parité de la vache. La diminution du nombre de récepteurs du calcitriol chez les vaches plus âgées pourrait expliquer la sensibilité plus élevée des vaches âgées à l’hypocalcémie. La race peut également impacter le risque d’hypocalcémie, les vaches Jersiaise étant plus à risque que les vaches Holstein par exemple. Une hypothèse pour expliquer ce constat pourrait être basée sur le rapport production laitière/qualité du lait qui justifierait une demande supérieure en calcium pour la production laitière chez la vache Jersiaise. De plus, le risque d’hypocalcémie augmente avec le niveau de production laitière, en lien avec l’exportation de Ca dans le lait qui est de 1,1 à 2,3 g/L.

2.2.2. Les facteurs de risque liés à l’alimentation des vaches

Plusieurs études ont mis en évidence que les vaches grasses au vêlage seraient plus susceptibles de développer une hypocalcémie que les vaches dont l’état corporel est de 3 à 3,5 (NEC ; score de 1 à 5). Une faible ingestion pourrait également favoriser l’apparition d’hypocalcémie, car la demande en Ca ne serait pas couverte par la prise alimentaire.

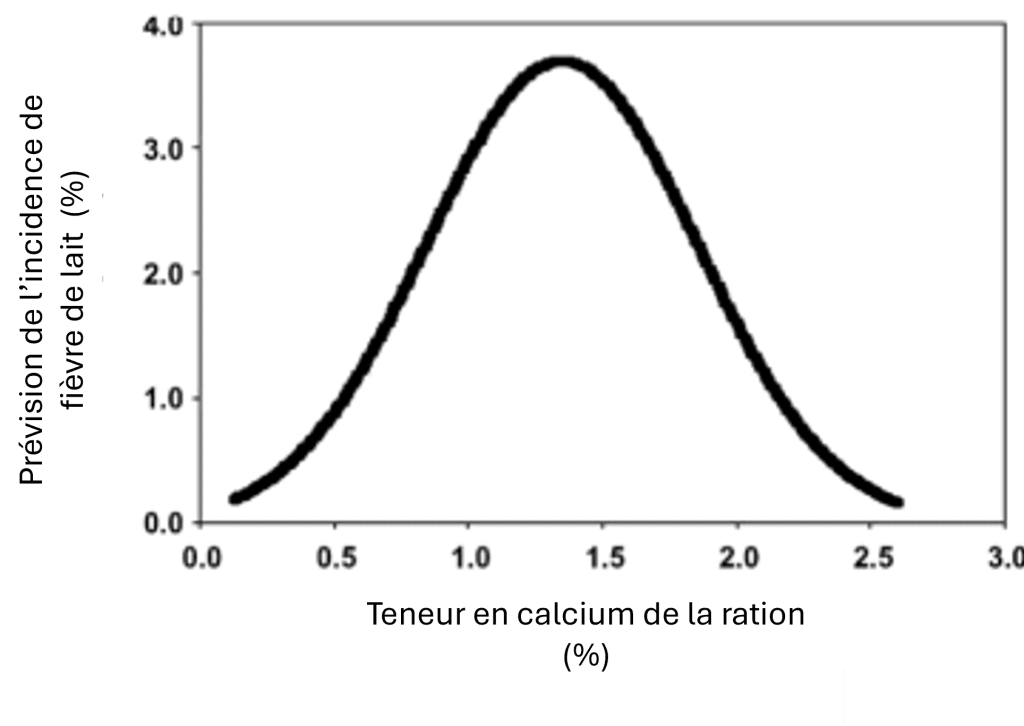

En ce qui concerne l’hypocalcémie, il est reconnu qu’une complémentation minérale adaptée au cours de la période de tarissement est essentielle. En effet, un excès de calcium, en limitant l’activité de l’hormone PTH, augmente le risque d’hypocalcémie (Figure 2). En parallèle de la teneur en Ca dans l’alimentation, le phosphore (P) doit également être surveillé. Dodin (2020) a mis en évidence une prévalence plus élevée d’hypocalcémie avec des régimes riches en P. Le mécanisme associé à cette observation n’est pas tout à fait identifié, mais le P pourrait inhiber l’activité de l’α1-hydroxylase impliquée dans la synthèse du calcitriol ou impacter la sensibilité des récepteurs de la PTH. De plus l’hypomagnésémie (qui est un manque de magnésium (Mg)), affecte également la mobilisation du Ca en diminuant la synthèse de la PTH et la sensibilité de ses récepteurs. Enfin, l’alcalose métabolique qui est induite par une Balance Alimentaire Cation-Anion élevée (BACA) de la ration augmente le risque d’hypocalcémie en diminuant la sensibilité de la PTH dans les tissus.

Figure 2: Evolution du risque d’hypocalcémie en fonction de la teneur en Ca de la ration (adapté de Dodin, 2020).

Figure 3: Facteurs de risque d’hypocalcémie (adapté de Dodin, 2020). Les facteurs intrinsèques sont en orange, les facteurs nutritionnels en vert et les facteurs mixtes en bleu.

3.Conséquences et traitement de l'hypocalcémie

3.1. Conséquences de l’hypocalcémie

Les symptômes de la fièvre de lait sont divisés en trois phases : d’abord, les vaches présentent des troubles du comportement comme de l’anxiété et des troubles locomoteurs (cette phase est rarement identifiée). Ensuite, la vache est couchée et peut présenter une constipation, une hypothermie, une tachycardie et une contraction ruminale inférieure. La troisième phase est identifiable avec les mêmes symptômes qu’en phase 2 mais plus prononcés. En l’absence de traitement, la fièvre de lait peut entraîner la mort des animaux touchés (environ 8 % des vaches atteintes ; Oetzel, 2011).

Outre les symptômes directs, l’hypocalcémie peut causer d’autres problèmes de santé et de reproduction comme la dystocie, la rétention placentaire, la métrite, le déplacement de la caillette ou la mammite.

3.2. Traitement de l’hypocalcémie

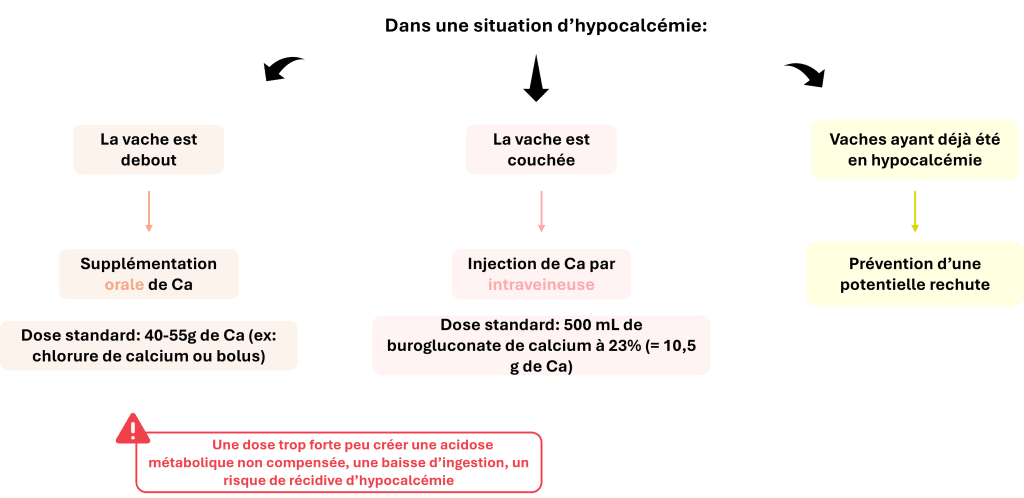

De nos jours, les traitements de l’hypocalcémie sont bien connus :

Figure 4: Traitement de l’hypocalcémie en fonction de sa gravité.

4. Prévention de l'hypocalcémie

4.1. Des stratégies préventives basées sur la nutrition des vaches taries

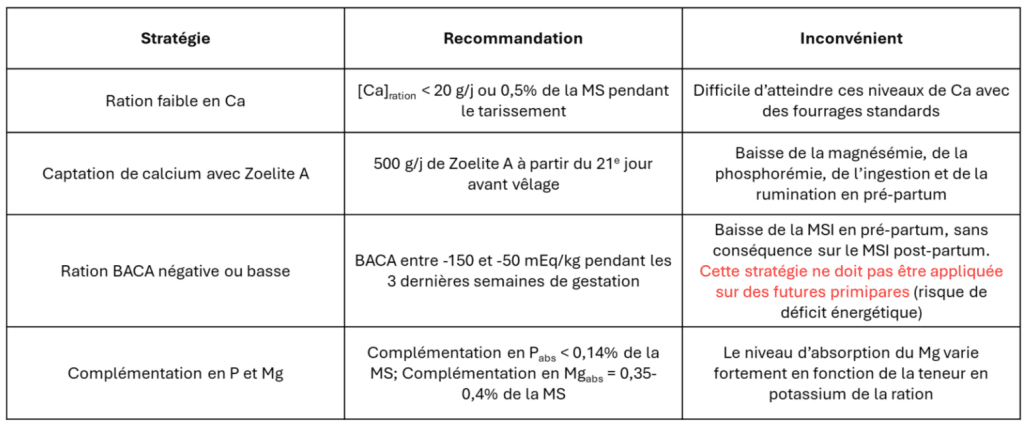

Différentes stratégies de prévention de l’hypocalcémie peuvent être observées sur le terrain. La plupart d’entre elles sont basées sur la gestion de l’alimentation des vaches taries (Tableau 3). L’objectif de ces stratégies est de mieux préparer les vaches à faire face au pic soudain de la demande de Ca en activant ses mécanismes de mobilisation du calcium.

Une première stratégie consiste à diminuer la teneur en Ca de l’alimentation. Avec une alimentation pauvre en Ca, les mécanismes de mobilisation du Ca restent actifs pendant la période de tarissement pour éviter une réaction tardive au moment du stress calcique au vêlage. Dans le même ordre d’idées, l’utilisation de capteurs de Ca, comme la Zoélite A, peut être un outil pour diminuer la concentration de Ca dans l’alimentation.

Une deuxième stratégie est basée sur des régimes à faible BACA ou BACA négative. Une ration à BACA basse ou négative crée une acidose métabolique compensée qui favorise l’absorption du Ca dans le tractus gastro-intestinal, améliore la sensibilité des récepteurs de la PTH et augmente la mobilisation du Ca des os. Charbonneau et al. (2006) ont montré que l’apparition de l’hypocalcémie est bien corrélée au pH urinaire et à la valeur de la DACD de l’alimentation, calculée comme suit : DACD (mEq/kg) = ([Na+] + [K+]) – ([Cl–] + 0,6 * [S2–]). Ensuite, le choix des ingrédients à mettre dans la ration est essentiel pour cette stratégie, et la complémentation avec des sels anioniques, comme le chlorure de magnésium, peut aider à diminuer la BACA.

L’apport en P et Mg est également important pour prévenir l’hypocalcémie en apportant ces minéraux de façon à répondre aux besoins des animaux recommandés par NRC ou l’INRAe par exemple. L’objectif est d’éviter l’excès de P et l’hypomagnésémie.

Tableau 3: Résumé des stratégies alimentaires pour prévenir l’hypocalcémie.

Dans tous les cas, il est important de donner une alimentation riche en Ca aux vaches après le vêlage.

4.2. Autres stratégies préventives de l’hypocalcémie

D’autres stratégies peuvent être adoptées pour prévenir l’hypocalcémie, comme la gestion de l’état corporel (NEC < 4/5) et de l’ingestion (MSI optimale entre 12 et 14 kgMS/j). Identifier les vaches les plus sensibles pour renforcer la prévention individuelle peut également aider. Enfin, la supplémentation en vitamine D ou ses précurseurs ou l’administration de Ca à titre prophylactique sont également des solutions existantes.

Les solutions de Phosphea pour gérer l’hypocalcémie chez la vache laitière

Comme l’hypocalcémie ou la fièvre de lait peuvent impacter la santé et les performances de reproduction des animaux, le risque d’hypocalcémie est de mieux en mieux géré, grâce à différentes stratégies. Phosphea propose des solutions macro-minérales pouvant s’inscrire dans des stratégies préventives comme le MAG26 et CALSEAPOWDER.

Le MAG26 est un phosphate de magnésium pouvant être utilisé dans l’alimentation des vaches taries pour apporter du magnésium hautement disponible avec une faible BACA.

CALSEAPOWDER est un produit 100 % Lithothamnium calcareum. Il peut aider à optimiser la stratégie de rationnement BACA négative grâce à sa BACA neutre et constituer une source de Ca hautement disponible après le vêlage.

Bibliographie :

BODIN, Fabien, Aurélien, Maxime, 2020. Importance et conséquences de l’hypocalcémie subclinique chez la vache laitière en péri-partum: exemple d’une clientèle vétérinaire des Vosges. Créteil : Ecole Vétérinaire d’Alfort.

OETZEL, Garrett R., 2024. Parturient Paresis in Cows – Metabolic Disorders. Merck Veterinary Manual [en ligne]. 2024. [Consulté le 22 août 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.merckvetmanual.com/metabolic-disorders/disorders-of-calcium-metabolism/parturient-paresis-in-cows

OETZEL, G.R., 2011. Diseases of Dairy Animals | Non-Infectious Diseases: Milk Fever. In : Encyclopedia of Dairy Sciences [en ligne]. Elsevier. pp. 239245. [Consulté le 22 août 2025]. ISBN 978-0-12-374407-4. Disponible à l’adresse : https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B978012374407400145X

(PDF) Hypocalcemia in Dairy Cattle, [sans date]. In : ResearchGate [en ligne]. [Consulté le 22 août 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.researchgate.net/publication/385590308_Hypocalcemia_in_Dairy_Cattle