1. L'impact de l'utilisation d'antimicrobiens dans la production animale

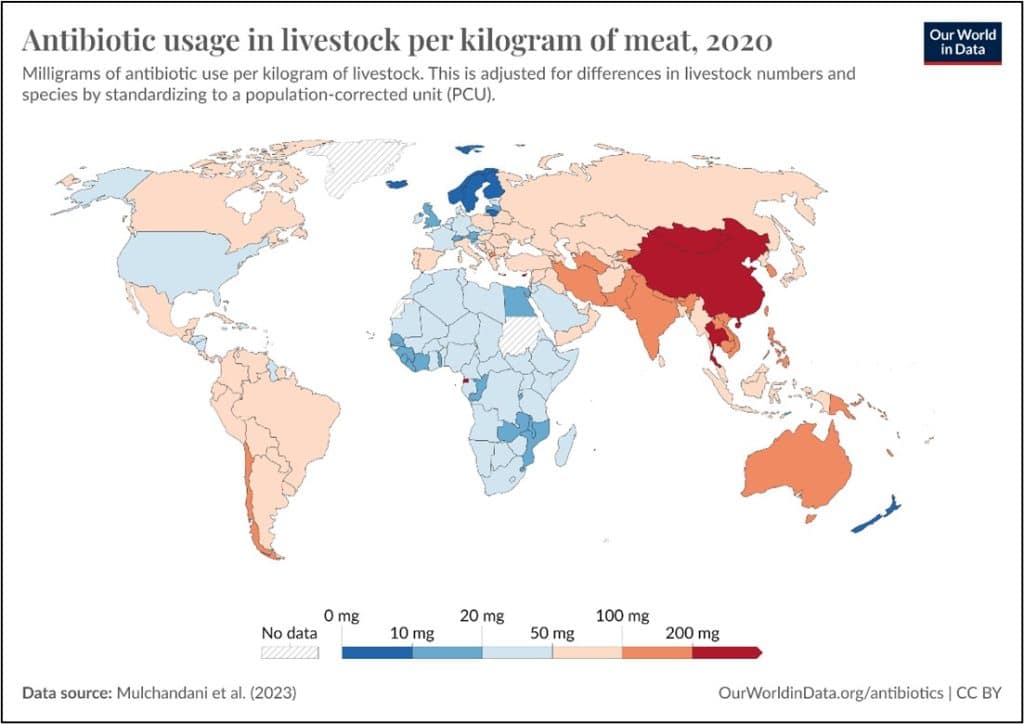

L’utilisation d’antimicrobiens dans l’élevage a contribué de manière significative à la croissance de la production animale intensive, répondant à la demande mondiale de protéines animales (Figure 1). Cependant, cette utilisation généralisée a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens (RAM), ce qui constitue une menace sérieuse pour la santé animale et humaine. En fait, l’utilisation d’antimicrobiens (UAM) chez les animaux représente 73 % de tous les antimicrobiens utilisés dans le monde, ce qui contribue à l’échec des traitements et menace la durabilité de l’industrie animale (Van Boeckel et al., 2017 ; Mulchandani et al., 2023).

Figure 1 : Utilisation mondiale d’antibiotiques par kg de viande par kg de viande dans le monde (OurWorldInData.org)

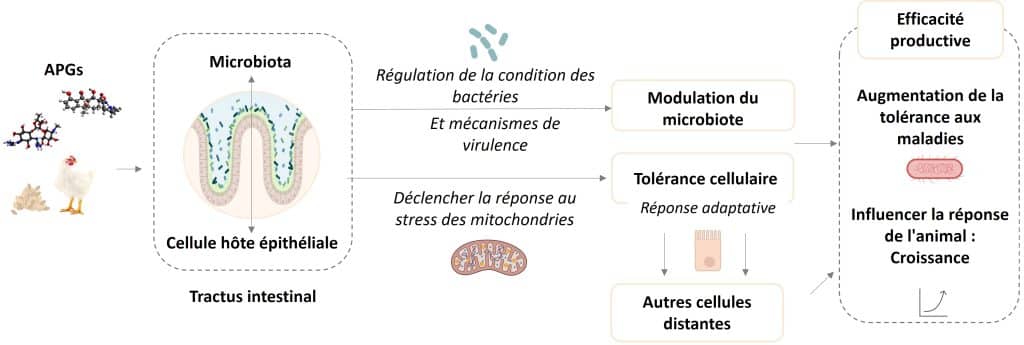

Dans de nombreux pays, de multiples composés antimicrobiens sont couramment utilisés comme promoteur de croissance (AGPs) chez les animaux (augmentation de la prise de poids et efficacité alimentaire) ou comme substituts peu coûteux pour des mesures d’hygiène appropriées. Ces AGPs comprennent les peptides cycliques (e.g., la bacitracine), les ionophores (e.g., monensin, narasin), les streptogramines (e.g., la virginiamycine), les orthosomycines (e.g., l’avilamycine) et les macrolides (e.g., tylosine, spiramcycine), entre autres (Dibner, 2005 ; Van Epps, 2016). Même si ces composés diffèrent par leur spectre antimicrobien et leur mode d’action antibactérien, il n’est pas clair s’ils augmentent les performances par des mécanismes similaires ou différents (Plata et coll., 2022) (figure 2). Il est important de souligner que les AGPs sont administrés à des concentrations sous-thérapeutiques (Broom, 2017).

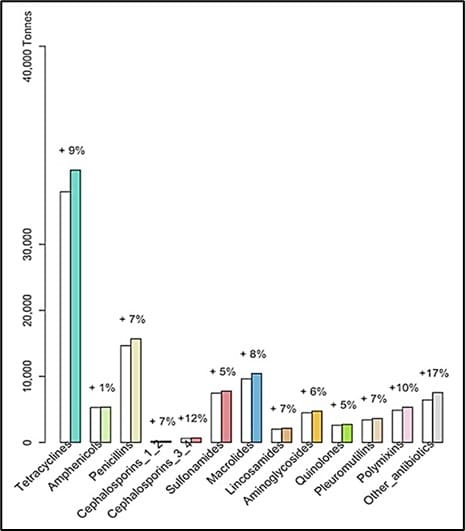

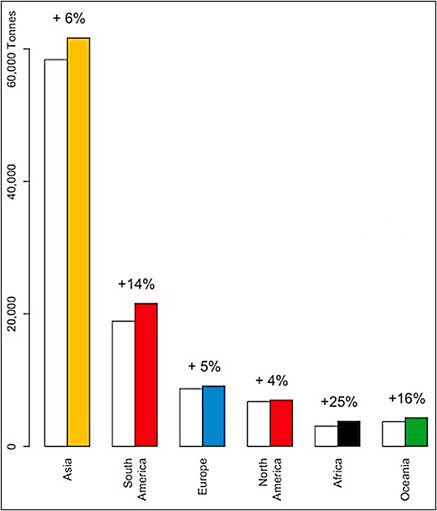

En ce qui concerne les antibiotiques à usage vétérinaire pour traiter des infections spécifiques, les tétracyclines sont les antimicrobiens les plus couramment utilisés, leur utilisation devant augmenter de 9 % d’ici 2030 (Mulchandani et al., 2023) (Figure 3).

Figure 2 : Représentation schématique pour expliquer comment les AGPs pourraient améliorer l’efficacité productive chez les volailles. Les niveaux sous-thérapeutiques d’antibiotiques modulent le microbiote et la fonction mitochondriale, augmentant les mécanismes de défense cellulaire en induisant une réponse adaptative. Ce mécanisme peut favoriser la performance (Adapté de Fernandez et al., 2024, images créées en https://BioRender.com)

Figure 3 : Consommation d’antimicrobiens vétérinaires en 2020 (barres blanches) et consommation prévue pour 2030 (barres colorées) par classe d’antimicrobiens (à gauche) et continent (à droite) (Mulchandani et al., 2023).

Aux États-Unis, les préférences des consommateurs ont entraîné une réduction de l’utilisation des antimicrobiens, bien que l’impact sur les pratiques d’élevage du bétail soit encore apparent. En revanche, l’interdiction complète des promoteurs de croissance antimicrobiens (AGPs) par l’Union européenne en 2006 (règlement 1831/2003/CE) a entraîné une augmentation des problèmes de santé intestinale, en particulier chez les poulets de chair, soulignant l’intérêt pour la santé intestinale (Fernandez et al., 2024 ; Zhao et al., 2024).

Sur le marché de la nutrition animale, de nouvelles stratégies sont apparues pour soutenir la production de protéines animales tout en réduisant l’utilisation d’antibiotiques. De nos jours, l’accent est mis sur la compréhension des interactions fondamentales entre la muqueuse de l’hôte, le contenu intestinal et le microbiote. Tous ces points sont cruciaux pour la réponse immunologique, la digestion, l’absorption des nutriments et les performances animales.

2. La physiologie et l'immunologie de l'intestin :

Le maintien de la santé intestinale est essentiel pour la digestion et l’absorption efficaces des nutriments, ce qui a un impact direct sur les performances. Les souches avicoles très performantes sont souvent confrontées à des problèmes de santé intestinale en raison de leur consommation importante d’aliments, qui surcharge leur système digestif. Comprendre les fonctions du tractus gastro-intestinal, telles que la digestion, l’absorption et son rôle de barrière défensive, est crucial pour atteindre une productivité optimale (Ducatelle et al., 2023 ; Bailey, 2019 ; Ortiz, 2014).

2.1 Physiologie

Le poulet de chair moderne est réputé pour sa conversion alimentaire efficace et sa croissance rapide, nécessitant une consommation alimentaire substantielle. Cet apport élevé exerce une pression importante sur le tractus gastro-intestinal, en particulier sur les cellules épithéliales absorbantes de l’intestin grêle (Svihus, 2014).

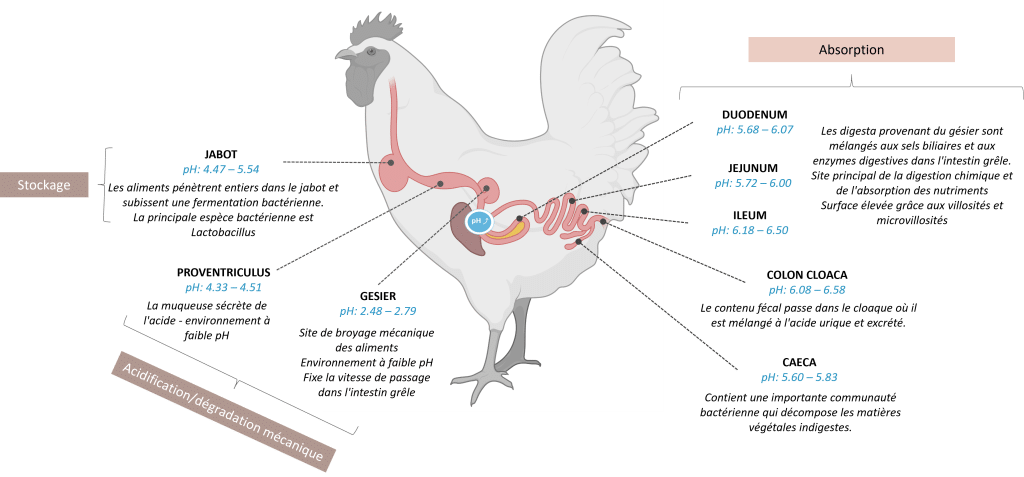

En commençant par la cavité buccale, les volailles sont conçues pour faire passer les particules de nourriture du bec dans le pharynx et dans l’œsophage (production de mucus). Une fois avalés, les aliments sont temporairement stockés dans le jabot, où ils sont hydratés, acidifiés et légèrement fermentés par des lactobacilles (Classen et al., 2016).

L’aliment passe ensuite au proventricule et au gésier. Chez le proventriculus, l’aliment subit une acidification supplémentaire et une dégradation enzymatique initiale des protéines, tandis que dans le gésier, la taille des particules est réduite (dégradation mécanique). La présence de fibres insolubles dans l’alimentation améliore le développement et la fonction du gésier (Svihus, 2011 ; Sacranie et al., 2012).

Ensuite, l’aliment atteint le duodénum, où il se mélange aux enzymes biliaires et pancréatiques, préparant les nutriments à l’absorption. L’iléon, situé entre le diverticule de Meckel et le caecum, présente des villosités plus petites (villosités hauteur duodénum > jéjunum > iléon) (SFR, 2024).

Enfin, le contenu de l’iléon, du côlon et du cloaque est transporté par intermittence dans le caecum par des mouvements péristaltiques et antipéristaltiques. La teneur en fibres de l’aliment influence le développement et la motilité cæcales (Svihus et al., 2013) (Figure 4).

Figure 4 : Physiologie du tractus gastro-intestinal (GI) et sa fonction par segment (Bailey, 2019 ; SFR, 2024 ; images créées en https://BioRender.com)

2.2 Immunologie aviaire

Chez les oiseaux, il existe 2 unités complémentaires au sein du système immunitaire – innée et adaptative – qui travaillent ensemble pour reconnaître et protéger contre les agents pathogènes, y compris les bactéries pathogènes et les virus (Pavlidis, 2019).

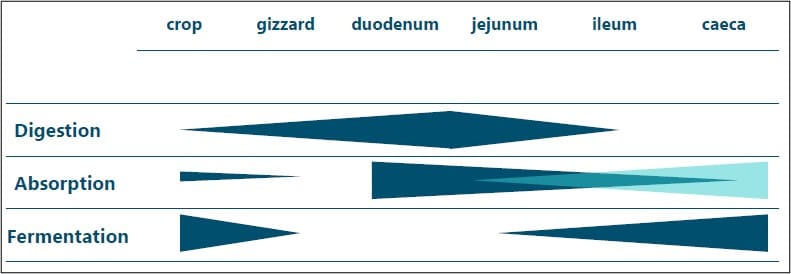

Les mécanismes immunitaires innés sont la première ligne de défense de l’oiseau , et ils sont particulièrement bien développés dans l’intestin grêle, offrant une protection contre les agents pathogènes et les bactéries qui entrent en contact étroit avec les cellules épithéliales. Cette immunité innée contribue à la densité remarquablement faible du microbiote dans le duodénum et le jéjunum. Les composants clés de ces mécanismes comprennent une couche protectrice de mucus, des IgA sécrétoires, des peptides de défense de l’hôte tels que les β-défensines et le lysozyme, qui se défendent tous contre les micro-organismes envahisseurs (Yacoub et coll., 2015 ; Veldhuizen et al., 2013) (figure 5).

En revanche, l’immunité adaptative adopte une approche plus ciblée contre les micro-organismes pathogènes. Contrairement à l’immunité innée, l’immunité active implique une série plus lente de réactions principalement médiées par les lymphocytes B et T.

Les produits finaux d’une réponse immunitaire adaptative sont les lymphocytes B et T mémoires, qui offrent une protection spécifique à long terme contre les infections ultérieures par des agents pathogènes porteurs des mêmes antigènes (Kogut et al., 2020).

Le microbiote riche et complexe de la lumière du caeca et sa couche de mucus jouent un rôle crucial dans le développement de l’immunité adaptative intestinale.

Figure 5 : Réponse du système immunitaire face à un épithélium normal et à un épithélium enflammé (Eveaert, 2025 et basé sur Hou et al., 2022)

3. Le microbiome intestinal

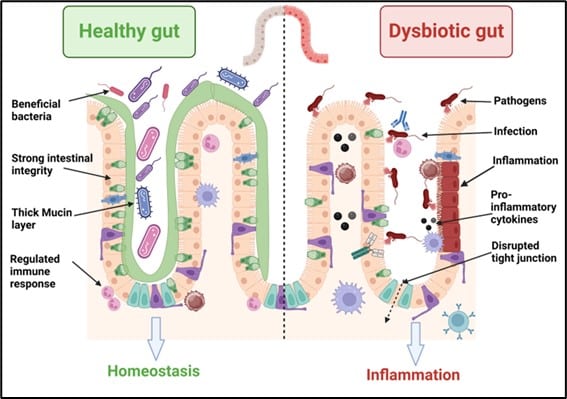

Le tractus gastro-intestinal (GI) du poulet de chair abrite un microbiote diversifié, avec environ 600 à 800 espèces de bactéries. L’abondance et la diversité de ces bactéries varient le long du tractus gastro-intestinal, et les régions où les conditions sont plus difficiles et le transit plus rapide du contenu intestinal hébergent moins de bactéries (Bailey, 2019).

La population bactérienne de l’intestin grêle est principalement constituée de lactobacilles, bien que l’on puisse également trouver des entérocoques, des E. coli, des eubactéries, des clostridies, des propionibactéries et des fusobactéries. Bien que des bactéries soient présentes dans l’intestin des embryons en développement, le microbiote intestinal mature commence principalement à l’éclosion, lorsque les poussins sont exposés aux bactéries de l’environnement et de l’alimentation (Ducatelle et al., 2023)

Dans les 24 heures suivant l’éclosion, le jabot est rapidement colonisé par les lactobacilles, qui fermentent les glucides dans l’alimentation et produisent de l’acide lactique, abaissant ainsi le pH de l’environnement de la culture. Le proventriculus, avec ses conditions très acides, ne convient pas à la plupart des bactéries, tandis que le gésier, également acide, contient des lactobacilles provenant principalement de la culture. Les poussins de 7 jours ont une abondance de Firmicutes et de Clostridiaceae dans l’iléon (Bailey, 2024 ; SFR, 2024).

La population bactérienne est établie à l’âge de deux semaines, et chez les poulets, Bacteroidetes et Firmicutes sont les représentants les plus prédominants dans l’intestin. Le caecum, offrant un environnement plus stable, permet la colonisation de bactéries fermentatives à croissance plus lente. La composition microbienne est plus complexe dans les caecum et chez les oiseaux plus âgés (Bailey, 2019 ; SFR, 2024) (figure 6).

Figure 6 : Microbiote chez les poulets, résumé de Shang et al., (2018). Figure adaptée de Delatorre et al., (2024), images créées en https://BioRender.com

4. L’équilibre de la santé intestinale

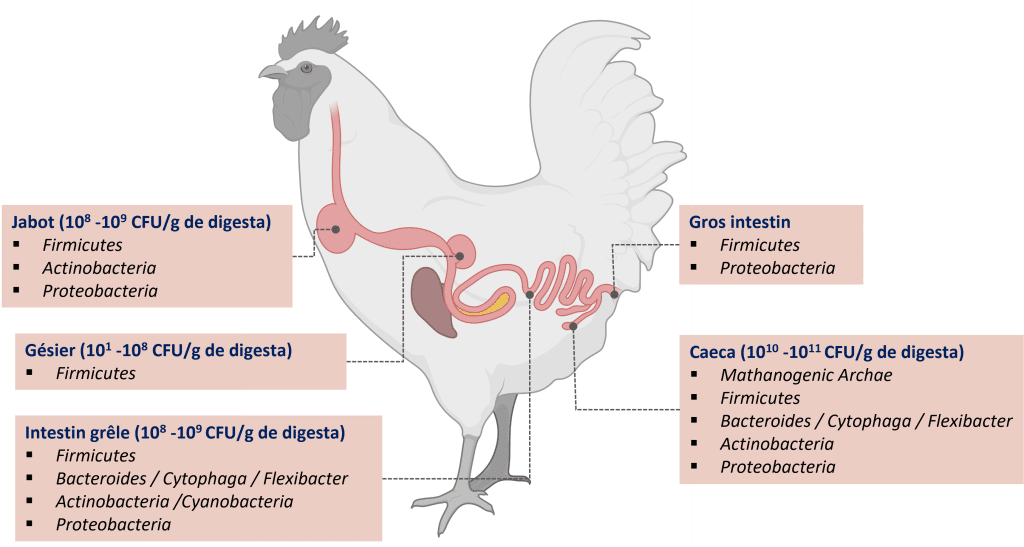

La perméabilité de l’intestin est contrôlée par le microbiote intestinal, les sécrétions digestives, les barrières physiques et chimiques (Delatorre et al., 2024). Une perturbation du microbiote intestinal peut entraîner une relation hôte-microbe déséquilibrée, connue sous le nom de « dysbiose ». Le déséquilibre de l’intestin entraîne une inflammation localisée, une infection ou même une intoxication, provoquant également une digestion et une absorption incomplète des nutriments – il y a plus de nutriments disponibles pour les bactéries de l’intestin grêle, entraînant une prolifération de la population bactérienne) – ce qui a un impact sur la santé et les performances des oiseaux (Delatorre et al., 2024 ; Bailey, 2019)

L’équilibre intestinal peut être affecté par des facteurs tels que la gestion, la qualité des aliments, l’environnement et d’autres facteurs tels que :

- Un mauvais développement de l’intestin

- Modifications dans la ration

- Qualité des aliments et matières premières (facteurs antinutritionnels dans les aliments pour animaux, métaux lourds, substances toxiques)

- Mycotoxines

- Biosécurité

- Environnement (température, humidité et ventilation)

- Infections par des virus, des bactéries ou des parasites

- Qualité de l’eau

- Antibiotiques

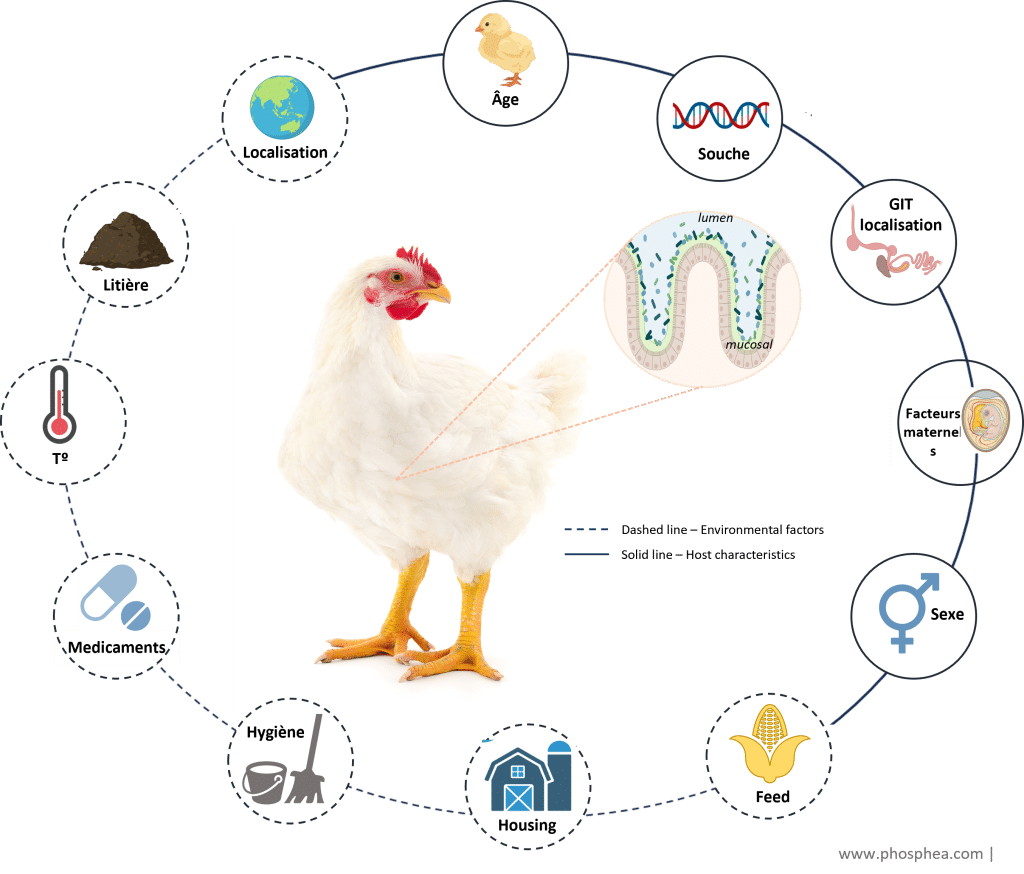

Figure 7 : Facteurs affectant la composition du microbiote intestinal selon Carrasco et al., (2019). Figure adaptée de Kers et al., (2018), image créée en https://BioRender.com

La nutrition s’est avérée être le facteur le plus influent sur la composition du microbiote intestinal (Delatorre et al., 2024).

5. La nutrition est un facteur non infectieux

Dans la recherche sur la santé intestinale des volailles, l’accent est actuellement mis sur l’utilisation de la nutrition pour influencer le microbiome intestinal afin de produire des « signaux interrègnes » bénéfiques (c’est-à-dire une interaction indirecte par le biais de signaux qui sont des métabolites produits par la bactérie et détectés par l’hôte). Différents outils nutritionnels sont déjà disponibles pour améliorer la production de microbes bénéfiques dans l’intestin de la volaille (Onrust et al., 2015). Parmi toutes les stratégies lors de la formulation, il y en a quelques-unes à considérer pour éviter un impact négatif sur la santé intestinale (tableau 1).

Tableau 1 : Impacts de la nutrition sur la santé intestinale (SFR, 2024)

| Facteurs liés à la nutrition de la volaille | Impacts |

|---|---|

| Surutilisation de blé, d'orge, de seigle, d'avoine |

Les polysaccharides solubles non amylacés (NSP) peuvent augmenter la viscosité -> augmenter la croissance microbienne.

Utilisation d'enzymes NSP pour réduire la viscosité |

| Prolifération bactérienne | La fermentation des protéines -> métabolites de cette fermentation peut endommager les intestins |

| Les bactéries peuvent inactiver les sels biliaires | Les sels biliaires sont nécessaires à l'émulsification -> la microflore déconjugue les sels biliaires -> il diminue la digestibilité des graisses |

| Excès de protéines brutes non digérées + niveaux élevés de NSP solubles | Fermenté par les bactéries intestinales -> acides gras volatils (AGV) à la production de gaz dans l'intestin grêle -> ballonnement |

| Équilibre de l'eau |

La pression osmotique est élevée chez les volailles.

S'il y a des dommages intestinaux -> la réduction de l'absorption des composés solubilisés -> pression osmotique plus élevée à l'intérieur à Augmentation de la sécrétion d'eau dans la lumière intestinale -> Litière humide |

| Particules grossières | Elle stimule le développement du gésier. Temps de rétention plus long des aliments dans le gésier |

Même s’il existe différentes stratégies, la principale consiste à prévenir les conditions multifactorielles associées au déséquilibre du microbiote intestinal. De nombreuses études ont montré que des produits alternatifs peuvent aider à améliorer l’équilibre microbien intestinal et l’intégrité intestinale, tels que les prébiotiques, les probiotiques, les acides organiques, les composés phytochimiques et les symbiotiques entre autres (tableau 2).

Tableau 2 : Quelques additifs alimentaires de remplacement (Biron et al., 2022 ; Gadde et al., 2016)

| Additifs | Définition | Impact positif | Faiblesse |

|---|---|---|---|

| Composés phytochimiques | Ce sont des composés bioactifs naturels dérivés des plantes et incorporés dans l'alimentation animale pour améliorer la productivité |

Améliorer les performances de croissance

Maintenir l'intégrité de la muqueuse Amélioration de la digestion des aliments Promouvoir les souches bactériennes bénéfiques Inhiber l'adhésion des agents pathogènes Augmenter l'immunité dans l'intestin |

Une forte dose peut être nécessaire Toxicité ou autres effets indésirables |

| Acides organiques | Les acides organiques alimentaires peuvent être décrits comme des acides monocarboxyliques simples (par exemple, les acides formique, acétique, propionique et butyrique) ou des acides carboxyliques portant un groupe hydroxyle (par exemple, les acides lactique, malique, tartrique et citrique). |

Améliorer les performances de croissance

Maintenir l'intégrité de la muqueuse Amélioration de la digestion des aliments Promouvoir les souches bactériennes bénéfiques Inhiber l'adhésion des agents pathogènes Augmenter l'immunité dans l'intestin |

Une dose plus élevée peut endommager l'œsophage et l'estomac Cela dépend de la dose et du temps, de l'alimentation, de l'âge, de l'environnement |

| Probiotiques | Il s'agit de cultures mono ou mixtes d'organismes vivants qui, lorsqu'elles sont administrées en quantités adéquates, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte |

Améliorer les performances de croissance

Maintenir l'intégrité de la muqueuse Amélioration de la digestion des aliments Promouvoir les souches bactériennes bénéfiques Inhiber l'adhésion des agents pathogènes Augmenter l'immunité dans l'intestin |

Incertitude sur la qualité Inactivation pendant la préparation, le transport et le stockage des aliments |

| Symbiotiques | Ces additifs intègrent des probiotiques et des prébiotiques pour favoriser un effet synergique |

Améliorer les performances de croissance

Maintenir l'intégrité de la muqueuse Amélioration de la digestion des aliments Promouvoir les souches bactériennes bénéfiques Inhiber l'adhésion des agents pathogènes Augmenter l'immunité dans l'intestin |

Des études de recherche devraient être menées pour confirmer que ces combinaisons produisent un effet synergique au-delà de ce que l'un ou l'autre composant peut réaliser seul |

| Prébiotiques | Composants alimentaires non viables qui confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte associé à la modulation du microbiote |

Améliorer les performances de croissance

Maintenir l'intégrité de la muqueuse Amélioration de la digestion des aliments Promouvoir les souches bactériennes bénéfiques Inhiber l'adhésion des agents pathogènes Augmenter l'immunité dans l'intestin |

En raison de la fermentation dans les intestins, l'alimentation d'une grande quantité de prébiotiques peut induire des ballonnements, de la diarrhée ou d'autres effets |

6. CalseaGrow une combinaison d'algues marines calcifiées et d'extrait de plante :

Comme nous l’avons vu dans la partie 3, la population microbienne ne commence à se stabiliser qu’à l’âge de 2 semaines. Il devient alors crucial de soutenir la santé intestinale des poussins pour permettre un développement efficace de la population microbienne de la post-éclosion jusqu’à la fin du cycle. De plus, la lutte contre l’antibiorésistance est un enjeu majeur de santé publique, et les plans d’actions portent à l’unanimité sur la promotion d’une utilisation prudente des antibiotiques. Plusieurs alternatives ont été proposées et testées en production avicole comme les prébiotiques.

Phosphea propose une solution naturelle qui favorise la production sans antibiotiques. CalseaGrow est composé de 15 % d’extrait d’agrumes et de 85 % de calcium marin (Lithothamnium calcacerum). Ces ingrédients clés contiennent des oligosaccharides pectiques (POS) naturels qui procurent un effet prébiotique maintenant la santé intestinale, permettant une meilleure absorption des nutriments (tels que le calcium) et une meilleure disponibilité du calcium dans les os et la coquille des œufs. Un autre ingrédient clé est également la source de polyphénols qui agissent comme des antioxydants qui limitent l’effet du stress oxydatif sur les oiseaux, qui peut être induit par plusieurs types de stress (contamination, stress thermique, vieillissement).

2 actions et 1 solution : Mode d’action

- Effet prébiotique : Lorsque les prébiotiques, tels que les POS de CalseaGrow, pénètrent dans l’intestin, ils sont fermentés par la population bactérienne en acides gras à chaîne courte (AGCC). Tels que le propionate, l’acétate et/ou le butyrate. Ce processus de fermentation entraîne une diminution du pH à l’intérieur de l’intestin. En tant qu’effet positif, il stimulera la croissance bactérienne bénéfique, comme les Lactobacillus, et la libération de leurs métabolites. Les lactobacilles et les AGCC, comme le butyrate, qui est une source d’énergie pour les cellules épithéliales, vont favoriser la prolifération cellulaire pour une meilleure absorption des nutriments. Ensuite, cela va réguler la réponse immunitaire et les hormones (telles que les cytokines, les mucines, les sérotonines). Et enfin, c’est la limite de l’adhésion des agents pathogènes aux villosités, grâce à une barrière intestinale plus forte et à moins de concurrence bactérienne à l’intérieur de l’intestin. La diminution du pH à l’intérieur de l’intestin améliorera la libération et l’absorption du calcium.

- Effet antioxydant : Le stress peut entraîner une surproduction de radicaux libres appelée stress oxydatif, ainsi qu’une perturbation de la fonctionnalité intestinale (microbiote déséquilibré), ce qui permet aux agents pathogènes de coloniser et de limiter l’absorption des nutriments. En conséquence, les performances des animaux peuvent être altérées et le bien-être des animaux est menacé. La richesse en polyphénols de CalseaGrow lui confère également des propriétés antioxydantes. Stockés dans les cellules, les antioxydants CalseaGrow sont libérés pour compenser le manque d’antioxydants endogènes et pour neutraliser les radicaux libres. Il réduit le processus d’inflammation, l’oxydation des lipides et des protéines et favorise un intestin sain.

Les poulets à croissance rapide mobilisent rapidement leur métabolisme, devenant plus sensibles aux agents pathogènes (E. coli, Enterococcus spp.) et les parasites (coccidiose). Il représente l’une des principales causes de mortalité et d’utilisation d’antibiotiques chez les volailles. Pour préserver la santé et le bien-être des oiseaux, pendant cette phase critique, l’utilisation de solutions naturelles comme CalseaGrow peut répondre à la demande du marché contre l’utilisation d’antibiotiques.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Auteure : Jetsabell Gutierrez Vallejos

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre équipe technique !